“缺芯又少魂”,芯片之后,國產基礎軟件如何奮起?

時間:2022-04-01 10:42 來源:果殼說2021年最新發布的《中國數字經濟發展白皮書》顯示,去年中國數字經濟規模達到39.2萬億元,其占GDP比重從2002年的10%提升至38.6%。數字化進程正在快速改變各個行業,也在刷新我們的日常生活。視頻會議、在線辦公、移動支付等數字技術已經成為了工作、生活當中的必需品。

數字化進程正在快速改變各個行業|圖蟲

這是一個離開手機和筆記本電腦就能瞬間被全世界拋棄的時代。你是否思考過這樣一個問題:數字經濟大廈建立在怎樣的地基之上?

工業互聯網?大數據?人工智能?不,它們僅是數字經濟的支柱,不是地基。支柱之下,是一個極為龐大和復雜的體系:基礎軟件。它們隨手可觸,但是又充滿了陌生感。所謂基礎軟件,就是操作系統、數據庫等的統稱。讀者看到這里,一定會恍然大悟,“原來電腦和手機的操作系統就是基礎軟件嘛。”

然而,真正的問題是能說出名字來的基礎軟件服務商,沒有一家是國產軟件公司。操作系統有微軟的Windows、谷歌的安卓與蘋果的iOS;數據庫領域有甲骨文。換言之,雖然中國擁有全球第二大的數字經濟規模,可謂網絡強國,但是這個“強國”完全架構在一個不屬于自己的地基之上。

一系列科技公司被制裁的往事歷歷在目,缺“芯”之痛在最近幾年使國人覺醒:核心技術一定要掌握在自己手中。然而,大眾不知道的是,國產基礎軟件是一個比芯片更加孱弱的領域,孱弱到似乎沒有人注意到它的存在。

早在1999年,時任科技部部長徐冠華曾說,“中國信息產業缺芯少魂”。這里的“芯”指的是芯片,“魂”就是操作系統,也就是基礎軟件里極為重要的一部分。從1999年到2021年,22年過去了,“缺芯少魂”的現狀依然沒有徹底改變。當全民注意力都放在芯片上時,必須清醒認識到:基礎軟件是一個差距更大、難度更大、更需要重視和扶持的領域,沒有“魂”的存在,“芯”也是“死芯”罷了。

中外差距比芯片還要大

當前,中國基礎軟件市場依舊被外資壟斷。根據華西證券研究報告顯示,數據庫市場外資占比64.8%,而差距最大的操作系統領域,外資占比高達92.9%。

基礎軟件最大的短板“操作系統”,其與國外產品的差距用“巨大”形容絲毫不過分。

但如果從全球市場來分析,國產操作系統的存在感基本可以忽略不計了。

根據Statcounter與智研咨詢整理的數據顯示,在2020年度,桌面操作系統中,Windows和MacOS系統合計占比94.36%;移動端則被安卓、iOS統治,二者合計占比99.05%,不論從哪個角度統計,國產操作系統總份額加起來不超過5%。

國產操作系統基本基于Linux開發|圖蟲

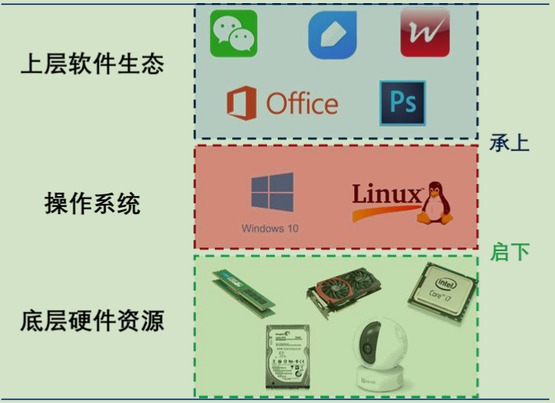

操作系統的重要性體現在哪里?在數字時代的基礎設施體系中,任何一個現代化的數字設備必然有一個芯片,在它之上集成了操作系統、數據庫、和編程語言等一整套東西,如果沒有它們,芯片根本無法工作。

當前,國內商用終端市場,幾乎所有的終端設備,搭載的均是Windows或者Android以及iOS操作系統。在正常情況下,這種基于經濟全球化建立起來的市場生態沒有問題,但是在隨著國際局勢的轉變,這種配置就會存在相當大的安全隱患。

棱鏡門事件的影響至今余波猶在。從2007年起,美國政府啟動了一項絕密電子監聽計劃,旨在從美國網際網絡公司的中心服務器中挖掘和收集數據,多家科技巨頭參與其中。

根據當時媒體的披露,美國國家安全局在該計劃中,可以獲得電子郵件、視頻和語音交談、照片和檔案等內容。棱鏡門事件告密人斯諾登曾說:“我們主要攻擊網絡中樞,像大型互聯網路由器。我們不用入侵每一臺電腦就可以接觸數以十萬計電腦的通信數據。”

操作系統起到了承上啟下的作用|安信證券

這一事件讓全世界,尤其是中國重新審視網絡安全這一議題。要知道,服務器、路由器、電腦系統均有可能成為黑客攻擊的目標,而基礎軟件是承載它們安全性的核心所在。如果基礎軟件出現重大漏洞或者存在某些允許黑客侵入的后門,整個建立在基礎軟件地基之上的數字經濟都會宕機。

如何破局?

想找到國產基礎軟件的破局之法,首先要搞清楚“何以至此”的問題。知道我們從哪里來,才能討論往哪里去。冰凍三尺,非一日之寒。國產基礎軟件的孱弱處境是過去二十余年的綜合結果。在近幾年,大量的文章開始反思,甚至包括倪光南院士的助手,曾經參與了方舟CPU、永中Office、NC瘦客戶機和Linux操作系統搭建的梁寧也在網絡上發表了萬字長文,從親身經歷出發總結國產操作系統一路走來的諸多經驗教訓。

總結起來,無非以下三方面原因。

1、盜版和對知識產權保護的漠視,嚇退了一大批想要做基礎軟件開發的人。

“重硬輕軟”的心態,讓國人普遍樂意為硬件付費,而不愿為軟件花錢。你試問自己,是否也曾有過搜索“XXX破解版”的經歷?軟件是非常容易被盜版的,它的本質就是一堆代碼,復制、再傳播的邊際成本幾乎為零。但對于開發者而言損失極大。如果一個團隊辛辛苦苦寫了幾十萬行代碼,結果產品在市場上泛濫傳播,這種打擊是毀滅性的。久而久之,市場參與者就會意識到:抄襲(盜版),永遠比自主研發來錢容易。

2008年,“微軟黑屏事件”在國內引起軒然大波。為了打擊盜版,沒有通過正版驗證的XP系統,電腦桌面會變成純黑色,用戶可以手動調整,但是每隔60分鐘背景依然會變黑。這一事件被大量媒體指責為“微軟綁架中國用戶”、“流氓軟件”。但也有人指出,“黑屏事件”的本質還是盜版問題。

在那個年代,毋庸諱言,大多數人用的都是盜版操作系統。用戶享受自由空氣的同時,卻意識不到使用盜版是非法行為。從當時對微軟的指責上,可以看到大眾對知識產權的漠視。要知道,這種漠視,也在打擊國內的基礎軟件開發者的信心。

在業內技術專家看來,美國的軟件業高度發達的一個重要原因,就是對知識產權的保護。在美國,最賺錢的職業之一,便是專利律師,收入高的根本原因還是在于對知識產權的保護:只要你敢侵犯知識產權,就能讓你賠到破產。在國內,我們也看到了一些積極的信號。一方面,針對知識產權保護的政策、法規相繼出臺;另一方面,從2008年到現在,大多數中國人都用上了正版的操作系統,而且年輕人群體已經養成了為軟件、知識付費的習慣,這是巨大的進步。

2、國產基礎軟件發開沒有堅持市場化方向。

中南大學校長、中國工程院張堯學院士曾經指出:一些企業在拿到錢之后,往往不思進取,只知道如何撒謊糊弄。因為沒用戶,所以也不需要對用戶負責,開發的產品沒經過市場檢驗,也經不起市場檢驗。院士的這段評論揭示了曾經很多接受國家投資、扶持的企業做產品的思路,“成果只在實驗室里”、“符合參數要求即可,有沒有用戶不關心”,最終結果就是,實驗室里“測試可用”和真正到用戶手里“平穩可用”還有巨大的鴻溝。

參與過眾多國產基礎軟件開發的梁寧在文章中也表示:十年后,才學會一個詞——用戶體驗。她舉了一個例子,當年開發的RedOffice與永中軟件和微軟文檔存在兼容問題。用戶換了軟件,根本打不開歷史文件,也打不開別人給你的文件,這種情況下,怎么會有用戶使用呢?

因此,基礎軟件要有使用場景,要接受市場檢驗。除了某些和國家安全直接相關的部門可以強制要求使用某種軟件之外,對于大眾用戶,“用戶體驗”才是核心驅動因素。對于一款只存在于學術文章和實驗室內的軟件,永遠無法成為市場主流產品。因為它面臨一個更大的困難:無法構建生態。

3、無法克服系統生態難題。

什么叫生態?我們都知道,一個操作系統需要適配不同類型的硬件和軟件。比如系統A能支持5款打印機,系統B能支持10款打印機,那么系統B的生態更完整一些。再比如,基于安卓系統開發的APP數量極多,充分滿足了用戶的需求。如果有一個新的系統,雖然很好,但是基于它開發的APP很少,只有幾十款,你會用嗎?這就是生態的威力。

梁寧也提到,在2000年左右,為了解決“生態問題”,針對Linux桌面13個大類50多個問題,在全國進行招標。瀏覽器、OFFICE軟件、播放器,一項一項解決。用梁寧的話說,“那么多軟件移植、適配、二次開發,真不是10家、100家公司能干得完的。”

因此,開發國產基礎軟件,不是一家公司的事,它需要多個行業共同協作、聯合學界、產業界、開發者、用戶一起打造具有生命力的生態系統。這一點經驗和市場化的要求遙相呼應:只有產品好用,經受住了市場檢驗,才能有更多的人加入進來構筑生態。

黎明已至

近幾年,雖然困難重重,但是相當多的國產基礎軟件開始進入公眾視野。老牌公司如麒麟軟件、統信軟件,以及華為推出的歐拉(openEuler)、鴻蒙等。誠然,當前關于這些產品的爭論依然有很多,但有一點可以肯定:國產基礎軟件,尤其是最薄弱的操作系統,正在以看得見的速度向前推進。2021年5月18日,“鯤鵬展翅、凝心聚力,共創行業新價值”峰會在華為中國生態大會期間舉辦,15家單位聯合倡議《共同打造基礎軟件根技術》、發布了《中國基礎軟件根技術發展白皮書》框架,特別強調了開源、合作和生態突破等問題。

《共同打造基礎軟件根技術》聯合倡議

在操作系統領域,歐拉操作系統(openEuler)的創新之路頗為值得關注。其在2019年12月開源,不到兩年時間,就贏得了開發者和合作伙伴的認可。目前,大約有6000位開源貢獻者以及超過100家企業、研究機構和高校已經加入歐拉社區,歐拉開源社區已經成為國內最具活力的開源社區。

未來,歐拉會朝怎樣的方向演進呢?一方面,操作系統只是歐拉的一部分。其更廣闊的前景在于,面向數字基礎設施的軟件生態,可以基于歐拉操作系統這個核心建立起來。這個生態包括了服務器、云,還有更廣泛意義上的嵌入式設備、工控機等等。另一方面,歐拉的定位也不僅僅是“服務器的操作系統”,而是會擴展。這是一個相當大的改變,一系列新的場景、新的策略會在2021年9月23日-9月25日的華為全聯接大會(HC2021)上揭曉。

除操作系統外,在數據庫領域,以PingCap、巨杉數據庫為代表的一系列科技創業公司,正在快速崛起,成為了外資老牌產品的強有力競爭者。

黎明已至。中國基礎軟件是否已經迎來了“彎道超車”的機會?很遺憾,在基礎軟件領域不存在“彎道超車”。發達國家在這個領域走過的路、克服過的困難,我們不免要再走一遍。某些別人踩過的坑、已經被證明“此路不通”的賽道,確實可以幫助我們提速,但仍要保持清醒:國產基礎軟件崛起,需要的是穩扎穩打、不浮躁的耐性和勇于嘗試、接受失敗、屢敗屢戰的韌性。

從1999年徐冠華評價“中國信息產業缺芯少魂”到現在已經過了20余年。無論如何,我們已經沒有另一個“二十年”用來等待了。